培训机构“傍名校”,多方都要“擦亮眼”

2025-09-04 13:48:31 来源:法治日报·法治周末

□徐刚

近日,北京市市场监管局查办了一起违法经营者利用清华大学中英文名称、校训以及二校门图片等实施混淆行为的典型案件。今年7月,北京市市场监管综合执法总队在日常检查中发现,某教育科技公司采用多种手段,将自己“包装”成为具有清华大学背景、与清华大学关系密切的单位,面向社会开办“高端总裁研修班”,收取高额费用,使参训学员权益受损。北京市市场监管局依法对其作出罚款10万元的行政处罚决定。(8月29日《北京日报》)

新华社资料图

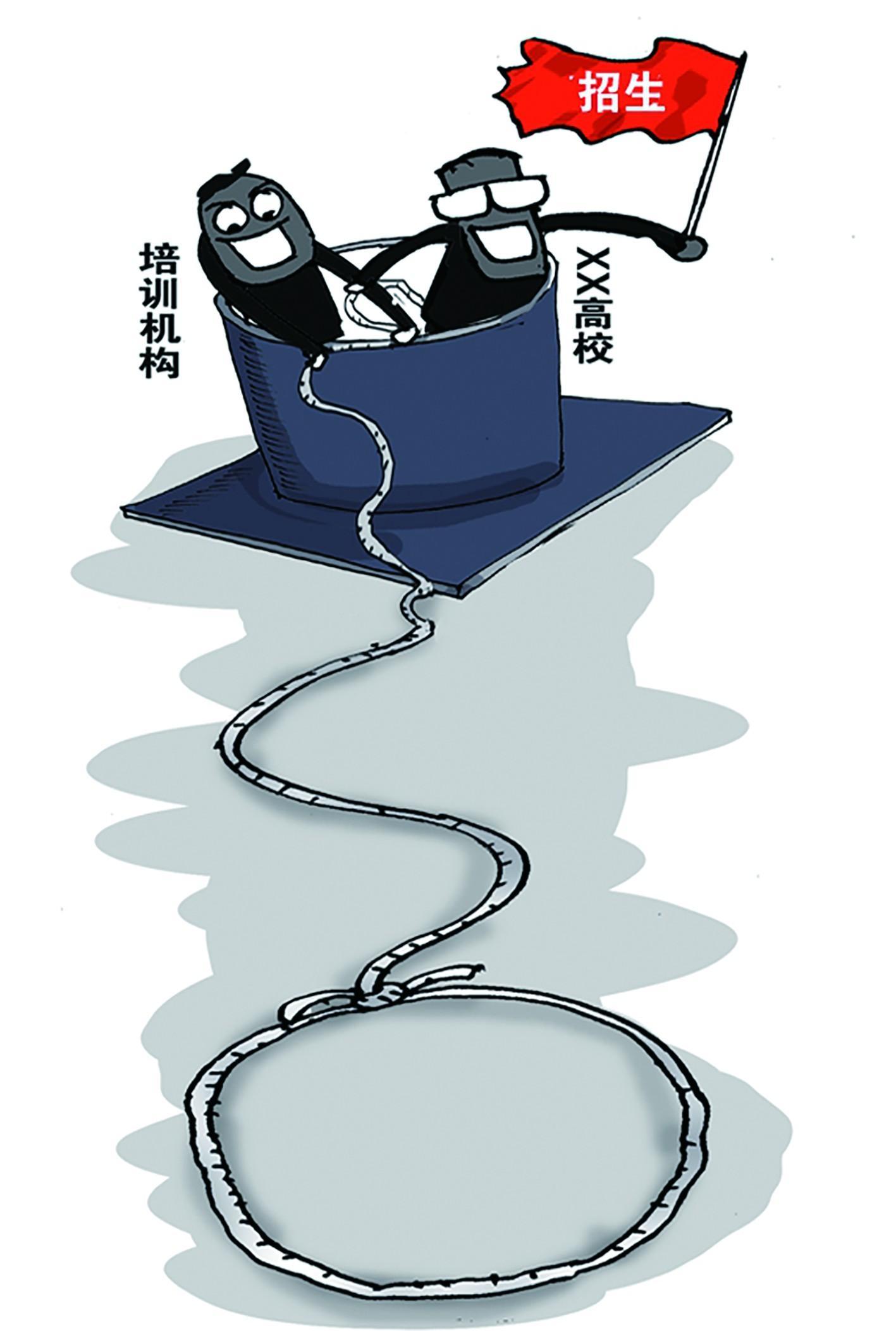

一些不法商家利用名校招牌,通过“攀亲戚”“碰瓷”等方式误导公众、非法牟利。这种行为不仅损害了消费者权益,也侵害了名校的声誉,更破坏了教育培训市场的健康秩序。

梳理案情可见,该公司的操作手段堪称“精心设计”:在名称中使用易混淆的“清大”字样,将清华校训、二校门图片等标志性符号融入宣传材料,开设“高端总裁研修班”并收取高额费用。其核心逻辑在于利用消费者对“名校光环”的信任,通过层层包装制造与清华大学存在关联的假象。这种“碰瓷式营销”本质上是欺诈行为,不仅侵犯了清华大学的合法权益,更误导消费者作出错误决策,损害了市场秩序的公平性。

清华大学作为中国顶尖学府,其名称、标识及文化符号承载着百年积淀的公信力。涉事机构正是利用公众对名校的天然信赖,通过“清大”这一似是而非的简称,构建起与清华大学的虚假关联。从法律视角审视,此类行为已触犯反不正当竞争法中关于“擅自使用他人有一定影响的社会组织名称”及“引人误认为与他人存在特定联系”的规定。经营者未经授权便攀附其声誉,不仅构成不正当竞争,更扰乱了教育培训市场的正常生态。监管部门此次执法,既是对违法行为的惩戒,也是对市场规则的捍卫。

教育培训领域为何频现“傍名校”乱象?一方面,部分经营者追逐利益最大化,将教育异化为敛财工具;另一方面,消费者存在“名校崇拜”心理,易陷入“高端培训=能力提升”的认知误区。当供需双方的心理被精准利用,便催生出一条灰色产业链:从虚假宣传到资质造假,从价格欺诈到服务缩水,最终损害的是整个社会的信任基础。

治理此类乱象,仅靠个案处罚远远不够,必须构建起多层次、常态化的治理体系。首先,应大幅提高违法成本,依据广告法、反不正当竞争法等规定实施顶格处罚,必要时追究经营者刑事责任,使违法者真正付出沉重代价。其次,完善企业名称登记管理与事后监管的衔接机制,对于刻意“傍名牌”的企业名称,登记机关应主动干预,从严审核;市场监管部门则需加强日常巡查与网络监测,做到早发现、早处置。

此外,名校也需积极筑牢自身“防火墙”。通过注册商标、定期监测市场、公开发布合作机构“白名单”与预警信息等方式,降低被“碰瓷”的风险。监管部门还可依托大数据技术,对企业名称与实际经营范围进行关联分析,智能识别和拦截涉嫌混淆行为。

从根本上说,整治“傍名校”乱象还需扭转社会对“名校光环”的过度追捧。教育培训的核心价值在于教学质量与服务体验,而非华丽包装与虚假宣传。消费者也应保持理性,选择培训机构时注重核实资质与口碑,勿为虚名所惑。

教育的价值在于传授知识、启迪思维,而不是贴标签、搞包装。一个健康的教育市场,应该是凭质量说话而不是凭名头唬人。当“清大”们将名校光环变为敛财工具,当“总裁班”沦为收割智商税的秀场,我们呼吁的不仅是更严厉的执法,更是教育本质的回归。

责编:肖莎