中国爱情观的现代化蝶变

——《真爱遗事:中国现代爱情观的形成》读后

2025-09-12 09:51:27 来源:法治日报·法治周末

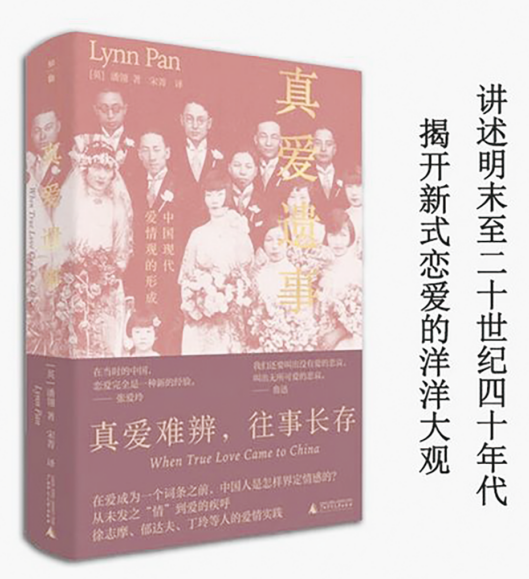

■《真爱遗事:中国现代爱情观的形成》

作者:[英]潘翎

译者:宋菁

出版社:广西师范大学出版社

□陈斌

作家冯骥才写过一部小说《三寸金莲》,讲的是旧社会对女性缠足的病态审美。在本书中,华裔学者潘翎一针见血地指出:“早期的文人已经把他们的癖好审美化了,就像今天的鉴赏家对葡萄酒或艺术品的鉴赏一样,他们对小脚也会品鉴一番。”挣脱女性“三从四德”的封建遗毒,构建恋爱自由、男女平等的现代爱情叙事逻辑,这是潘翎在本书中关注并着重剖析的核心内容。

从纸面突围到现实困局

本书中,潘翎以文艺著述与文人生活为线索,讲述了从明末至二十世纪四十年代,爱情观念在中国的发展进阶史。中国文人是矛盾的综合体:一方面可能善于接纳新知识新思维,另一方面也可能成为老旧传统的坚定捍卫者,正如辜鸿铭坚决不剪辫子。这往往形成一种吊诡的现象:他们所批判的,或许正是自己所固守的。

潘翎从历史文化的故纸堆里,打捞起中国文学作品对爱情观的尝试与突破。在王实甫的《西厢记》中,张生与相国小姐崔莺莺冲破重重阻挠终成眷属。同时代的冯梦龙则提供了另一种情感模板。在他的叙事构架里,“大男子主义和情欲交织在一起,使士的形象被重塑为情人的形象”。“情欲”在中国传统道德中向来被视为禁区,冯梦龙作品对“情欲”的大胆接纳,使其“在中国文学史和社会中脱颖而出”。然而,明末的这类文学试探,更多停留在纸面消遣,未能促成当时爱情观的实质蝶变。

潘翎指出,至少在“五四”以前,中国文人对爱情的选择往往是孝道与“私情”的妥协。一些文人以与原配保持婚约的方式,从形式上兑现对父母的孝道;同时又以纳妾的方式,满足个人的私情。在男性主导的社会秩序中,女性常被置于情感依附地位。这种畸形情感观还有更多表现,比如,一些文人喜欢玩弄诗文辞藻,美化寻花问柳和风月叙事。

从异域启蒙到本土觉醒

包办婚姻并非中国历史特例,西方尤其是王室的包办婚姻亦屡见不鲜。不过,18世纪欧洲“大部分地区都发生了‘情感革命’,在婚姻习惯和态度上发生了根本性变化,基于爱情的自由择偶取代了包办婚姻”。潘翎进一步指出:“具有历史学传统的人认为,婚姻中的浪漫的爱不仅是西方的,也是现代的。”由于长期闭关锁国,西方这种现代爱情观未能直接“登陆”中国。

在经历一连串屈辱历史事件后,中国文人终于在觉醒中走出国门,寻找民族振兴良策。不同于官派赴美留学的幼童,绝大多数文人选择了一水之隔的近邻日本。“对于远赴日本的中国留学生来说,现成的日文译本成为接触欧洲文学的渠道,而大量西方作品的汉译实际上是从日文转译过来的”,时至今日,许多汉译名词仍留有日文痕迹。“正是通过日本,某些西方特定框架下的爱情观才传入了中国”。

以日本为桥梁,中国文人开启了与西方知识快速接触的进程。梁启超曾断言:“要使民族复兴,需要创作一种新小说——实际上,从道德、宗教、政治,到习俗和艺术,再到一个民族思想性格的振兴,新小说都是必不可少的。”白话文的出现大大拓展了文化传播广度,“制造”了更庞大的读者群体,鸳鸯蝴蝶派堪称这一变化中的突出代表。

另一批知识分子则投身于西方名著的翻译。林纾翻译的《茶花女》《迦茵小传》等作品引起轰动。在他的笔下,妓女玛格丽特被罕见地“贴上贞洁的标签”,林纾甚至称赞“此女高操凌云,不污尘秽”。

从道德困境到法律确立

不过,文学作品在情感上的高歌猛进,并未成为知识分子个人实践的普遍选择。在追求感情自由方面,中国文人普遍深陷传统道德困境——即包装在孝道文化中的父母包办婚姻。毕生以追求自由著称的胡适,也曾在孝道的羁绊中挣扎。“胡适作为独立思考的拥护者,谴责孝道助长了依赖,他和其他‘五四’一代人认为,中国的‘奴性’是国家衰落的根源”。然而,令人唏嘘的是,胡适最终还是遵照父母之命,迎娶了13岁时订下的娃娃亲江冬秀。他最终与江冬秀相伴终老,以实际行动向传统孝道妥协。

也有一些文人在继承孝道的同时选择有限对抗,内心的痛苦长期纠缠。作为“五四”思想旗手的鲁迅,曾直言朱安“是我母亲的太太,不是我太太”,此后长期保持婚后独身状态,直到四十多岁才与许广平结合。 而被潘光旦称为“中国第一个指出恋足癖人士”的郭沫若,虽对包办婚姻厌恶至极,却也未能挣脱父母安排的婚姻囚笼,为此还遭到母亲训斥:“作为一个男人,不应在乎妻子是否漂亮,她的缠足也可以等到明天就放开,只要她精力充沛、品行端正,为母的可以指导她行为得体,儿子则可以教她读书吟诗。为婚姻之事悲恸,让父亲心碎,孝心何在?一个合格的儿子、一个合格的人,不会伤他父亲的心吧?”郭沫若婚后五天便离家出走。

相比之下,浪漫派代表徐志摩也未能拗过父母,不得不迎娶张幼仪,但其婚后始终未放弃对抗。“胡适写道,如果用一件事来解释徐志摩生命的最后十年,那就是他的单纯信仰——相信自己有可能融合自由、爱和美这三种理想”。“国人偏好中庸和妥协,在徐志摩看来,这不过是懦弱、肤浅、平庸和懒惰,不利于增强生活的活力”。尽管未违父母之命,他后来与已生两子的张幼仪决裂,却“帮助张幼仪成为一位现代女性”,重塑其“独立人格”。

潘翎指出:“‘五四’知识分子也提出了人的理念和自主的现代自我的观点。例如,在他们看来,最重要的是妇女要成为独立的人(正如我们所看到的,培养‘独立的个性’,即‘人格’)。”正是随着“独立人格”意识的觉醒与构建,“1934年至1935年,在妇女团体的强烈要求下,中国刑法得以修改,纳妾被纳入通奸罪范畴,娶多名妻子的丈夫会被起诉并可能受到刑事处罚”。而另一个标志性事件是,1950年5月,新中国成立后第一部法律婚姻法颁布实施,首次从法律层面明确婚姻自由、婚姻自主原则。

本书虽从男性视角分析爱情观的演变,但实际上,自“五四”后,女性开风气之先的案例比比皆是:一大批女性从传统家族中出走,接受现代教育,率先成为个人情感的主宰,打破父母包办婚姻的封建枷锁。换言之,中国现代爱情观的确立,是女性觉醒并积极争取的结果。而法律的意义,正在于让长期受压制的女性“独立人格”权得到坚决捍卫。

责编:尹丽